열린책들 '오픈 파트너' 사태를 보고서(4) : 콘텐츠를 산다는 것

첫 글을 쓴 지 벌써 두 달 가까이가 지났군요. 사실 관계만 따져보자면 이관도 마쳤기에 이미 끝난 글입니다만, 이번 일을 겪으면서 느낀 바를 마지막으로 정리해보려고 합니다.

오픈 파트너 이관을 마치고

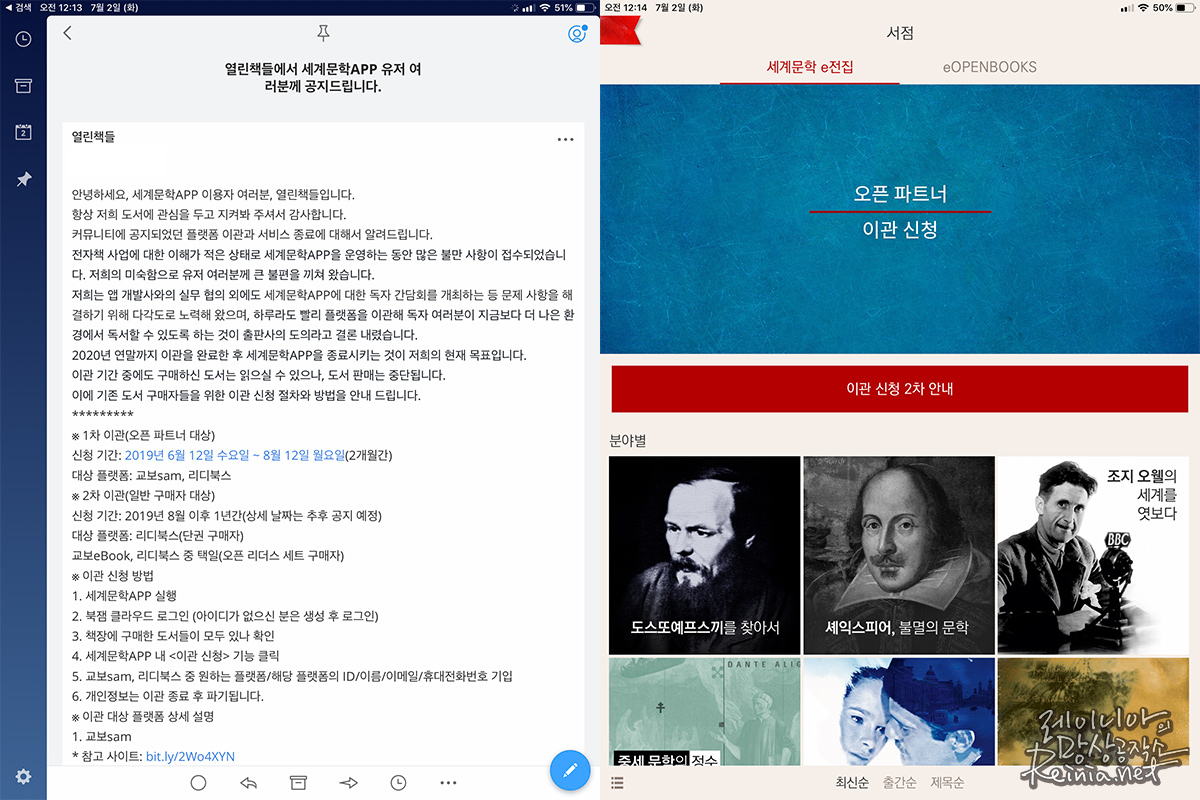

지난 글에서 예고했던 대로 오픈파트너 이관을 마쳤습니다. 플랫폼은 교보문고 sam. 앞으로도 계속 제공할 수 있으리라는 실낱같은 희망도 있었고, (미처 몰랐지만,) 리디북스에서 일부 겹치는 책도 있었습니다. 리디북스 페이퍼 말고도 아이패드 미니5로 전자책을 다시 들여다 보기 시작했다는 점 또한 교보문고 플랫폼을 선택하게 된 이유입니다.

이관 신청을 마치면 며칠 후 메일 한 통을 받아볼 수 있습니다. 이관 신청이 정상적으로 접수됐으며, 이관은 8월말부터 9월초까지 이어질 예정이라고 합니다. 이관도 정상적으로 마쳤고요. 이제 기다린 후 새로운 플랫폼에서 책을 읽으면 되는 일입니다. 모든 일을 마쳤지만 입맛은 쓰네요.

신뢰의 파괴

이번일을 겪으며 페이스북 그룹의 반응도 유심히 살펴봤습니다. 적당히 미지근한 느낌으로 글들을 훑어봤는데, 유독 눈에 밟히는 이야기가 있었습니다. 상호 신뢰 관계가 깨짐을 안타까워하는 이야기였는데요. 전문을 옮길 순 없으나 많이 공감갔던 이야기였습니다.

읽은책들과 오픈 파트너 사이에는 상호 신뢰를 바탕으로 한 계약이 있었습니다. 계약의 이행이 깨어졌지만, 이건 계약서 상에서 찾아볼 수 없는 항목일 테니 현행법의 해석을 따라야 할 것입니다. 따라서 전액을 환불 받는다는 건 처음부터 어려운 주장이었을 겁니다. 그러나 이 계약의 시작은 상호 이득을 위한 경제논리에 기반한다기보단 신뢰를 바탕으로 한다고 생각했습니다. 말장난처럼 보일지도 모르겠지만, 오픈 파트너가 이득만 바라보고 뛰어든 건 아니란 소리죠.

이번 사태를 겪으며, 이들이 느낄 상실감이 아쉽습니다. 전자책, 나아가서는 콘텐츠에 돈을 투자한다는 행위가 무의미하다는 걸 학습할까 두렵습니다. 그리고 열린책들에서 보인 대응이 이런 불신을 부채질했습니다. 저는 오픈 파트너스 사태보다, 열린책들의 대응이 화가 납니다.

불투명한 정보가 낳은 문제

열린책들의 가장 큰 문제는 정보를 투명하게 공개하지 않았다는 겁니다. 제가 생각하는 몇 가지 예시를 꼽아볼까요. 첫째는 페이스북 그룹입니다. 그룹이 관리가 쉬웠을지는 모르겠으나 타임라인에서 모든 정보를 찾아볼 순 없었습니다. 의미있는 정보가 흘러가고 반응이 이리저리 흐트러졌습니다. 정보를 제대로 취합할 수 있는 다른 수단을 강구했어야 합니다. 여론이 제대로 모이지도 않았고 들쑥날쑥이었습니다. 이걸 노렸을지도 모르겠죠.

둘째는 장열린입니다. 열린책들은 가상의 페르소나인 ‘장열린’을 대표창구로 쓰고 있습니다. 마케팅에서 장열린은 좋은 수단이 됐겠죠. 하지만 문제가 생긴 상황에서 장열린이라는 인물이 소비자들에게 어떤 모습으로 비춰졌을까요? 책임을 회피한다는 모습으로 비춰졌습니다. 왜냐하면 장열린은 가상의 인물이었으니까요. 문제가 생기면 책임을 질 수 있는 사람이 등장해 빠르게 수습을 했어야 하지만, 이번 사태에서 등장한 인물은 장열린, 그리고 열린책들 전체 명의뿐이었습니다. 그나마도 너무나 늦었다고 생각합니다.

마지막으로 너무나 불투명한 진행과정입니다. 비공개 간담회와 몇 차례의 이야기를 끝으로 한동안 그 과정을 볼 수 없었습니다. 결과는 통보에 가까웠고요. 심지어 과정을 투명하게 해달라는 요청도 '어쩔 수 없다'나 '죄송하다'는 피드백이 전부였습니다. 타사와 관계된 계약사항이니 그럴 순 있다고 치지만, 과연 중간 과정이 투명했다면 이용자들이 이런 의문을 제기했을까 싶어 아쉬운 마음이 있습니다.

열린책들의 실패만으로 끝나길 바랍니다.

이미 모든일은 끝났고, 이제 이용자는 선택 후 그 결과를 받아들여야 합니다.(선택하지 않는 선택도 있을 수 있겠죠.) 저는 이번 사태가 열린책들 출판사의 전자책 플랫폼 도전의 실패로만 끝맺길 소망합니다. 이번 사태로 학습된 소비자가 전자책이라는 디지털 콘텐츠를 사는 데 주저함이 생기지 않았으면 좋겠습니다.

굳이 덧붙이지 않아도 열린책들은 이번 사태로 수많은 코어 이용자들의 신뢰를 잃었습니다. 당장 저도 서점에 꽂힌 열린책들의 책을 보면서 선뜻 손이 가지 않는데요. 이건 자업자득이니 안타까운 마음이 들거나 하진 않습니다. 다만 전자책 시장에서 출판사 주도의 플랫폼이 하나 확실하게 사라지게 됐다는 점. 그리고 이게 여러 사람에게 상처를 주면서 사라지게 됐다는 게 안타깝습니다.

이제 오픈파트너스의 이관 작업은 대충 끝이 보이고 있습니다. 실제 작업 자체에서 큰 잡음은 없었던 터라 문제 없이 흘러갈 것 같고요. 교보문고sam을 통한 독서 경험은 다른 글을 통해 소개하고자 합니다. 열린책들 이야기는 이쯤에서 마무리하겠습니다.